최근 게임 업계에 통용되는 트렌드는 '동일한 경험'이다.

크로스 플랫폼을 통해 같은 게임을 여러 기기에서 즐길 수 있게 하고, 글로벌 서버 또는 국가별로 차이를 두지 않는 운영 방식을 통해 '동일한' 경험을 즐길 수 있게 한다.

이러한 흐름에는 '편리함'이란 명분이 깔려있다.

하나의 게임으로 모바일과 PC 유저를 동시에 공략할 수 있으며, 동일한 운영 방식은 운영 면에서 효율적이다.

물론 유저 입장에서도 전 세계 유저들과 하나의 공간에서 함께한다는 점이 매력으로 작용한다.

실제로 '원신'처럼 크로스 플랫폼과 글로벌 빌드를 동시에 도입해 큰 성공을 거둔 케이스가 있으며, ‘리그 오브 레전드’처럼 글로벌 운영으로 성공한 게임들의 사례들로 인해, 이러 단일 운영이 어느덧 정석처럼 받아들여지고 있다.

그러나 이는 일부 게임의 성공 사례가 만들어낸 착각일 뿐이며, 실제 국가별 흥행 게임을 살펴보면 지역마다 온도 차가 큰 경우를 심심찮게 발견할 수 있다.

어떤 게임이 한국에서는 폭발적인 매출을 올리는 반면, 미국이나 일본 등에서는 반응이 미미하기도 하다.

하나의 타이틀을 전 세계에 통합 서비스한다고 해서 늘 효율적이고 성공적이라는 보장은 없다.

글로벌 스탠더드란 환상

‘글로벌 단일 운영’과 ‘크로스 플랫폼’을 들으면 언뜻 굉장히 합리적인 방식으로 보이지만, 현실에서는 충돌이 잦다.

국가마다 규제가 다르고, 이용자 취향 또한 제각각이며, PC와 모바일 환경 자체가 크게 다르기 때문이다.

게임의 동일한 경험 추구가 단순히 국가별 흥행 차이만으로 끝난다면 좋겠지만, 어설픈 단일화는 유저에게 게임의 퀄리티 자체에 영향을 준다.

제한적인 콘텐츠 설계

각 국가마다 청소년 보호법, 확률형 아이템 규제, 폭력·도박·성 표현 기준이 각양각색이다때문에 어떤 국가 때문에 캐릭터 자체의 콘셉을 바꾸거나, 특정한 스토리 소재를 포기해야 할 수도 있다.

결국 모든 국가의 규제를 다 맞추다 보면 ‘이도 저도 아닌’ 안전함만을 추구한 작품이 돼버릴 위험이 크다.

이러한 내부 사정을 전부 감추기는 어렵다 보니, 유저들이 이를 알게 되면 불만을 제기하기 쉽다.

‘특정 국가 때문에 게임이 이상해졌다’는 식의 반감이 번져, 타 지역 유저를 비난하는 상황으로 번질 수도 있다.

패치의 방향성

아시아 유저들은 콘텐츠 소모 속도가 빠르고, 북미 유저들은 콘텐츠 속도가 느리다면 콘텐츠 추가의 템포는 어떻게 정해야 할까?

또는 아시아 유저는 경쟁적 플레이를 매우 중시하지만, 북미 유저들은 스토리나 PVE 콘텐츠를 즐긴다고 할 때 이후 업데이트 방향을 어떻게 정해야 할까?

이러한 상황에선 보통 매출 규모가 가장 크거나 유저가 가장 많은 지역의 보이스가 반영되기 마련이다.

특정 지역만을 고려한 패치가 계속된다면, 다른 지역 유저들은 소외감을 느끼기 쉽다.

조작의 단순화

PC와 모바일을 모두 지원하면, 조작 난이도가 제한적인 모바일에 맞춰 개발할 수밖에 없다.

복잡하고 정교한 액션을 넣고 싶어도, 모바일 화면상 버튼 수나 조작 한계로 인해 '단순화'가 이루어질 수밖에 없다.

이러한 게임을 플레이하다 보면 PC 유저 입장에선 조작이나 컨트롤에 대한 아쉬움이 생긴다.

그래픽과 디테일의 저하

모바일로도 충분히 돌아가야 하니, 그래픽 역시 영향을 받는데 보통 맵의 오브젝트를 줄이거나 NPC 밀도 등을 낮추는 식으로 성능 저하를 막는다.

여러 게임들이 퀄리티 업을 시도하는 시장 상황에서, 다소 뒤떨어진 그래픽, 필드 디자인에서 게임을 하게 되면 이 역시도 아쉬움이 남는다.

초심으로 되돌아가기.

결국 어설픈 단일 운영은 게임의 퀄리티 저하를 피할 수 없으며, 이러한 문제를 극복하면서 동일한 경험을 주는 게임을 만들기에는 쉽지 않다.

그럼에도 동일한 경험을 추구한다면 다소 공수가 들더라도 노력이 필요한데, 이전에 없던 새로운 방식의 도입이 아닌 과거 게임들이 운영했던 방식을 답습하여야 한다.

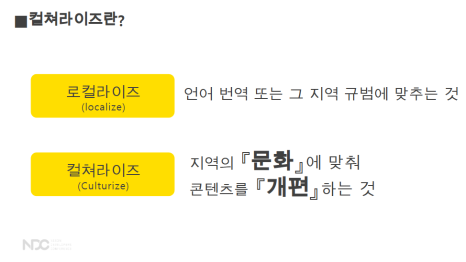

컬쳐라이즈

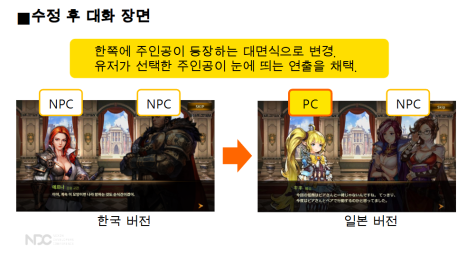

모든 지역을 단 하나의 빌드로 운영하기보단, 지역별로 구분해 운영하는 방식이 적절하다.

기본적으로는 동일한 기반을 유지하되, 지역별 특성을 고려한 이벤트 설계, 패치의 템포나 방향 등을 달리하는 것이다.

물론 이러한 방식은 하나의 게임임에도 운영하는 지역 수만큼의 인력이 따로 필요하고, 별도의 콘텐츠 개발이 필요하다.

다만 주의해야 할 점은 지역별 별도 운영이 차별처럼 느껴지면 안 된다.

운영상 이슈가 생기거나, 타 지역 서버의 패치 방향이 매우 뛰어나다면 유저는 상대적 박탈감을 느낄 수밖에 없다.

플랫폼에 따른 다른 경험 제공

모든 장르가 PC ·모바일 동시 지원에 어울리는 건 아니다.

특히 정밀 조작이 중요한 액션 장르는 모바일 환경에서 플레이가 심플해질 수밖에 없다.

대신 퍼즐이나 턴제 RPG 같은 장르라면 크게 무리 없이 크로스 플랫폼을 도입할 수 있다.

액션 게임 등 복잡한 조작이 필요한 장르를 크로스 플랫폼으로 서비스하려면, ‘플랫폼에 따른’ 조작 방식을 아예 별도로 설계하는 편이 낫다.

물론 게임 플레이에 유리한 플랫폼이 따로 존재할 수 있기 때문에 신중히 고려해야 하며, PVP의 경우 플랫폼에 따른 매칭을 분리하여야 한다.

갈라파고스라는 착각.

이전부터 게임 업계에선 일본 게임업계에 진입을 실패하거나, 일본 흥행 게임이 다른 국가에서 성공하지 못하는 사례들을 보며 '일본 게임 시장은 갈라파고스'라고 말하곤 한다.

하지만 달리 생각해보면 일본 게임사들은 굳이 글로벌을 노리지 않고 자국 시장에 초점을 맞춰 '일본 유저를 누구보다 잘 이해하는' 게임을 만들어왔을 뿐이다.

'전 세계가 하나의 게임으로, 모든 기기에서 동일한 경험'이라는 문구는 멋져 보인다.

하지만 게임은 결국 ‘사람이 즐기는 문화 콘텐츠’라는 점을 잊어선 안 된다.

현실적으론 문화와 규제, 플랫폼의 특성이 모두 다르니, 무턱대고 통합만 하다가는 결국 어떠한 유저들의 니즈로 만족시키지 못하고 ‘글로벌 실패’로 이어질 가능성도 크다.

오히려 한 지역·한 플랫폼에 맞춰 제대로 만들어졌을 때 더 큰 매력을 발산하기도 한다.

이는 무조건 글로벌이 정답이 아니라, 특정 지역에 특화해도 충분히 성공할 수 있음을 보여준다.

초기 운영비를 아끼려고 무리하게 글로벌 서버나 크로스 플랫폼을 도입했다가, 되려 유저 만족도와 브랜드 이미지를 깎아먹는 상황이 생길 수 있음을 잊지 않아야 한다.

결국 '글로벌 스탠더드'라는 환상에만 매몰되기보다는, 지역별·플랫폼별 특성을 어떻게 균형 있게 살릴지를 고민하는 편이 진정한 ‘글로벌 성공’으로 이어지는 길이 아닐까?

'Game > Column' 카테고리의 다른 글

| IP를 소모시키는 콜라보 (2) | 2025.02.18 |

|---|---|

| 비문학이 되가는 스킬에 대해 (0) | 2025.02.16 |

| MMORPG에는 광장이 필요하다 (2) | 2025.01.09 |

| 2025 서브컬처 게임의 판도 예상 (2) | 2025.01.07 |

| 게임의 미래시 (0) | 2025.01.05 |